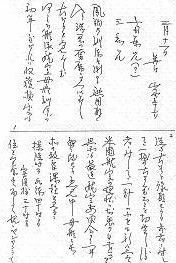

編者(佐藤清夫)の手元に期友鬼塚美雄君から紹介された故山本五十六元帥の駐米武官時代(当時大佐)義弟斉藤正久大尉(当時)宛の手紙のコピーがある。故元帥の研究者である阿川弘之氏の著書にも出ていないから、おそらく未公開の書簡であると信じている。 斉藤正久氏は故山本元帥夫人禮さんの妹十美子さんのご主人であるから元帥の義弟に当たり、手紙の持ち主は斉藤氏の娘洋子さん,期友鬼塚美雄君の末弟逸郎氏の夫人である。

この斉藤兄と三和兄とは、日本ではじめての空母「鳳翔」で訓練中の戦闘機乗りの斉藤正久大尉(兵47期)と三和義勇大尉(兵48期)である。斉藤兄の次に(?)とあるのは、義弟であるのに「兄」とつけた義兄たる長官のユーモアが偲ばれる。 平成8年4月の頃、期友鬼塚美雄君から、斉藤氏宅には故元帥からの私信が沢山あったが、終戦の時皆焼いてしまい、娘洋子さんの手元に只1通が残っていることを聞いた。 アメリカからのもので「余りにも達筆でよく読めないし、五十六伯父さんは手紙を沢山書いていたから、大した内容ではないでしょう」と言っているということであった。ともかく見せて欲しいとお願いしたところ、早速直筆の上記の手紙(実物)を手にすることができた。 斉藤さんは、義兄が日本海軍航空の現状から前途を憂い、後輩に期待した気持ちを吐露したものであったが故に、終戦時に焼却出来なかったのであろうと考え、同氏にお会い出来ないかとお伺いした。洋子さんは「海軍のことは父より聞いていないし、最近は高齢のため人に会わない」ということであった。その2ヵ月後に99才のご高齢で死去された。

大正14年12月、霞空副長から米大使館付武官(2回目)に任命された山本大佐は、当時は商船での赴任旅行時代であるから着任したのは翌15年正月であったろうか。この手紙の日付け(昭和2年3月)から見ると着任後約1年少し経つたころのものである。

当時、米海軍での航空関係を目指す高級士官にたいするこの「航空偵察学生の教程」は修業期間約1年間で、当時のわが海軍にはこれに比する制度は無かった。 編者は『駆逐艦野分物語』を執筆するため米国海軍の有名な『モリソン戦史』を調査中、私の乗艦だった駆逐艦野分はハルゼー中将(第5艦隊長官)とスプルーアンス中将(第3艦隊長官、所属艦艇は同じで指揮官が変わると艦隊名が変わり第3艦隊となる)の両提督と、別々な海域での戦闘でであるが相対陣していたことが判明した。このような訳で、この両提督とその直属指揮官ニミッツ大将(米太平洋艦隊長官)とこれに対した我が山本五十六、古賀峯一、豊田副武、小沢治三郎各聯合艦隊長官とその隷下の指揮官達との作戦指導について比較研究していた。 そのハルゼーは22年間にわたる海上勤務の後、年配になってから海軍大学校、陸軍大学校の教育をうけ、孫もいる51歳(当時大佐)という年齢で20代の若い士官に混じってこの航空偵察学生教程を卒業し、航空母艦サラトガの艦長となった。この大転換がなかったら彼はもちろん元帥になれなかただろうと言われている。 ハルゼーは、その後、航空関係の要職を順調に昇進してゆき、南雲艦隊の真珠湾奇襲時には16航空戦隊司令官(空母エンタープライズ、戦艦3隻、巡洋艦4隻、駆逐艦九隻の指揮官)として少将旗をエンタープライスにひるがえし、ウエーキ島に戦闘機の増援に出ていて難を免れた。 ハルゼーは開戦の10日前に海軍作戦部長キンメル提督から「開戦に関する準備命令」を受け、ウエーキ島の防衛hを強化するため海兵隊の戦闘機12機を輸送する極秘命令を実行中であったのである。この日、昭和16年11月28日、おそらくキンメルが海軍省から受け取ったメッセージは驚くものであったとハルゼはその自叙伝で述べている。重巡部隊の指揮官スプルーアンスも出港して始めて知ったくらいである。 「この電報は戦争警報と考えるべきものである。太平洋での情勢安定化を模索していた日本との交渉は終了した。そして日本による攻撃的な動きが次の数日以内に予想される。(筆者中略)キンメルは「海軍の基本的戦争計画で定められた諸任務を遂行する前の適切な防御的展開を発動するよう命じられた」のであった。 このことは日本の公私にわたる戦史、先輩の回想記等にも紹介されていない事実である。読者諸兄よどの様に判断されますか。

山本武官が義弟宛に便りを出した昭和2年は、日米とも航空創設期の事で、リンドバークが大西洋無着陸横断飛行に成功したばかり、わが国の航空界とは一歩も二歩も進んでいた。この時山本大佐は43歳。アメリカ海軍が50歳以上の大佐をパイロットとして養成することに驚き、「彼らの意気倒天の感なくんばあらず」と記してある。1882年の生れのハルゼーはこの時46歳であったから彼がこのコースに入ったのは数年後であったろう。 大正11年末世界で始めての空母として就役した「鳳翔」での着艦訓練に就いては阿川著『山本五十六』伝記に詳しい。山本武官からの宛名になる三和大尉たちの着艦時の訓練として勘に頼る先輩搭乗員、計器使用を考える後輩搭乗員との間にあった鉄拳制裁も述べられている。ここの鉄拳制裁は、終戦まで続き、飛行学生となった我々のクラスにも及んだのであった。 このように当時の海軍の飛行機乗りの気風は、勘偏重、一種の職人風の名人気質と、明日の命が知れないという一種のやくざ気質とが裏おもてをなしていたともある。 さらに、「山本大佐は単に霞ケ浦航空隊の軍規風紀を建て直そうと思っただけでなく海軍の将来にマイナスであることを憂えて、その気質を是正したかったのであろうと思われる」とある。山本大佐が手紙の中で「着艦の巧拙のみ吸々として、心眼を養ひ神術を練るの工夫に粗なる勿れ」と戒めているところであろう。

この斉藤氏の戦中の戦歴については資料がないので触れなかったが、長官戦死直前の3月29日に義母亀久さん宛に認めた手紙があり、斉藤さんが持参したと元帥長男義正氏著書にある。その手紙はトラック基地の旗艦「武蔵」に義弟が来訪したのでしたためたのであろうか。斉藤さんは当時の海軍省発行『兵科士官名簿』によると、この時航空本部第一課長であったから出張の可能性があり、また長官の前線視察のためのトラック出発が4月3日であったことの状況判断からこのように推定するところである。斉藤さんがご健在なときでお会いできたら世に語られていない事実も明らかになったであろうと思うとき、真に残念である。

我が海軍には高級士官にたいする米海軍のこのような航空偵察学生教程の制度はなかったのでハワイ奇襲の南雲忠一長官などは航空作戦にはまったくの素人であったといえよう。ハルゼーのような積極的な提督が日本海軍におったらと想うのである。

|